薬剤師をより身近に

お薬や健康について

相談できるパートナーとして

腎臓③

- Category: 腎臓

- 2022.10.07

先日、年に1度の健康診断を受けて参りました。

LDLコレステロールの値が基準値を上回って早4年。腹八分目を心掛け、徐々に数値は低下してきていますが、今年の結果やいかに⁉

さて、前回のコラムでは、弱った腎臓を放っておくと大きな病気につながりかねないことを紹介しました。皆様には、定期的に検査をうけ、ご自身の腎臓の状態を把握していただき、できるだけ早い段階から腎臓が弱るのを予防して頂きたいと願うところです。

そのために、まずはご自身の腎臓の状態を把握していただくことが大事ですので、一般的な健康診断で行われることの多い血液検査や尿検査において、腎臓の状態を知るためには検査結果のどこを見たらよいのか、お話させていただきたいと思います。

なお、少し込み入った話になりますので、今回は血液検査、次回は尿検査と2回に分けて、お話させていただきます。おそらく、次回のコラムまでには私の健康診断の結果が手元に届いていると思いますので、その際には、皆様と一緒に私の腎臓の状態を確認してみたいと思います。

血液検査の結果はどこを見ればいい!?

→ズバリ!! 、「推算糸球体濾過量(eGFR)」を見てください!!

~解説~

糸球体濾過量(GFR)は、腎臓の糸球体が濾過できる血液量、平たく言えば、腎臓がどれくらいの量の血液をきれいにできるかを示すもので、腎機能の指標となります。しかし、GFRを測定するためには、膀胱に尿をためるなど、多くの手間と時間が必要なため、日常的な検査でGFRを測定することは現実的でありません。

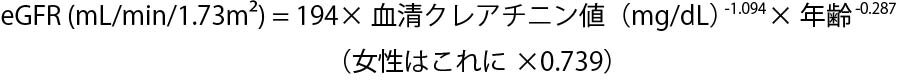

そこで、血液検査で得られる血清クレアチニン※という項目の数値と年齢・性別から、計算式を用いてGFRを「推定」しようと考案されたのがeGFRです。GFRの前の「e」は「推定」を意味していて、これはあくまで数値の算出方法の違いを表現しているだけですので、皆様におかれましては、GFRとeGFRを同じものと解釈していただいて結構かと思います。ちなみに、eGFRは次の式によって算出されます。

eGFRの大小は腎機能の高低を表し、例えばeGFRが小さい場合、腎臓は弱っているということになります。

※血清クレアチニンとは?

まず血清についてですが、血清は、正確に言えば、血液から血球成分(赤血球、白血球など)を除いた液性成分(血しょう)から、さらに、フィブリノーゲンという物質を除いたもので、血液成分の一部ということになりますが、ここでは「血清クレアチニン=血液中のクレアチニン」と捉えていただき大きな問題はありません。

そしてクレアチニンについてですが、クレアチニンは、筋肉を使ったあとに出てくる老廃物です。血液中のクレアチニンは、腎臓の糸球体で濾過された後、尿に混じって体外へと排泄されます。そのため、腎臓が弱って尿をうまく作れなくなると、クレアチニンは体外にうまく排泄されず、血液中に残るようになります。このようにして、腎臓が弱ると血清クレアチニン値は上昇します。この性質を利用し、血清クレアチニン値はeGFRの計算に用いられています(しつこいようですが、腎臓が弱ると血清クレアチニン値が上昇し、eGFRは小さくなります)。

ただし、クレアチニンは筋肉から出た老廃物であり、筋肉量によっても血液中の量(血清クレアチニン値)が左右されるため注意が必要です。一般的に男性は女性よりも筋肉量が多いため、血清クレアチニン値は大きくなる傾向があります。逆に、寝たきりの方など、活動量が少なく筋肉量が少ない方は血清クレアチニン値が小さくなる傾向があります。

血清クレアチニン値が低いほど、eGFRは大きくなり、検査値上、腎臓は元気と評価されますが、中には、腎臓が悪くても筋肉量が少ないために血清クレアチニン値が低くなっている方もおり、その場合には腎機能を実際よりも高く見積もってしまうので注意が必要です。

上述のとおり、eGFRは実測値ではなく、あくまで推定値ですので、その方の体型によっては、血清クレアチニン値からGFRを正しく推定できない場合もあるのです。特に、筋肉量が極端に多い方や少ない方は、このことを踏まえてeGFRの値を見ていく必要があります。

~eGFRにまつわる少しマニアックな話~

(ややこしいので、とばしていただいてかまいません。興味のある方はどうぞ、、、)

一般的にeGFRは血清クレアチニン値を用いて算出しますが、eGFRの計算方法には、血清クレアチニン値から算出するもの以外に、血液中のシスタチンCという物質の値から算出するものもあります。シスタチンCは全身の細胞で作られ、ある種の酵素のはたらきを抑えることにより、細胞や組織の障害を抑えたり、細菌やウイルスの増殖を抑えたりする物質で、血液検査で調べることが可能です。

血清クレアチニン値には筋肉量に左右されるという弱点がありますが、血清シスタチンC値は、筋肉量に左右されないため、最近、新たな腎機能の指標として注目されています。

ただし、シスタチンCも万能ではなく、甲状腺の病気や、ステロイド薬など一部の薬剤の影響を受けて、その値が変動するとの報告もありますし、腎臓がある程度弱ってしまうと、腎機能の変化に反応しなくなってしまうという特徴があります。また、保険請求上、3ヶ月に1回しか測定できないというルールもございます。従って、血清シスタチンC値の測定は、例えば寝たきりで筋肉量が少なく、血清クレアチニン値からeGFRを算出すると腎機能を過大評価してしまうような方などに対象を絞って行われているのが現状かと思います。

eGFRの値はどのように見たらいい!?

大好きな腎臓のことで熱くなってしまい、脱線気味となりましたが、、、(汗)

血液検査の結果から腎臓の状態を知るためには、eGFRを確認すればよいことが分かりました。それでは、その数値をどのように見ればよいか、探っていきたいと思います。

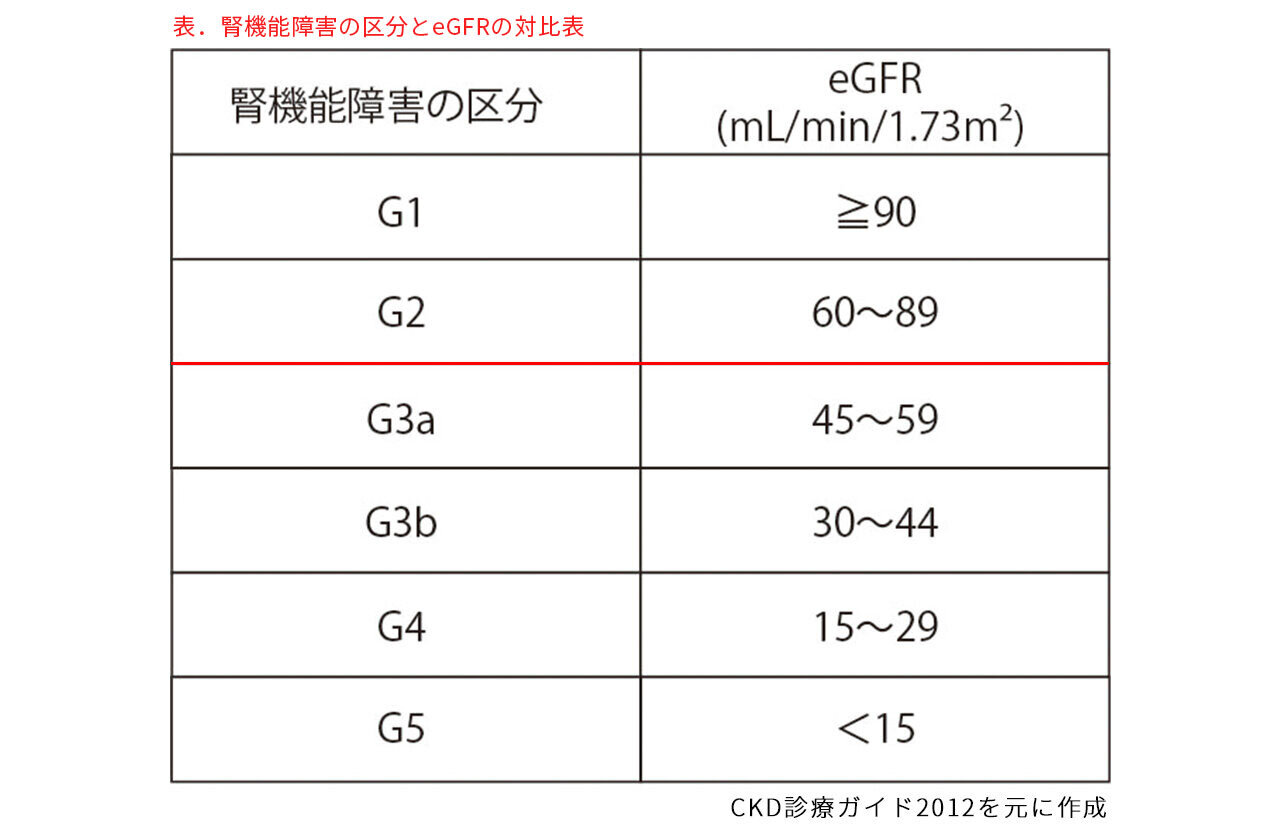

GFRの基準値は60 mL/min/1.73㎡以上です。腎機能障害は下表のように区分されていて、GFR 60 mL/min/1.73㎡未満(G3a以降)の状態が3ヶ月以上持続すると「慢性腎臓病(CKD)」ということになります。

少し古いデータですが、現在、日本の成人人口の約13%、8人に1人がCKDといわれています。CKDが進行すると(腎機能障害が進むと、eGFRが小さくなると)、前回のコラムで紹介した様々な不具合が生じやすくなり、末期腎不全や心血管病(心筋梗塞、心不全、脳卒中など)に罹りやすくなるというデータがあるため、CKDの重症度に応じた食事療法や薬物療法など、適切な管理が必要となります(詳細は後のコラムで紹介していきます)。

なお、慢性腎臓病(CKD)の定義は、

①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか

②GFR 60 mL/min/1.73㎡未満

①、②のいずれか、または両方が3ヶ月以上持続する

とされています。

つまり、GFRが 60 mL/min/1.73㎡以上であっても、その他の検査で①が確認された場合にはCKDということになります。また、CKDの重症度評価においては、今回説明した腎機能だけでなく、CKD発症の原因や蛋白尿の程度も考慮する必要があります。次回、尿検査のことを紹介した上で詳しいことについて説明させていただきたいと思います。

なお、CKDの診断基準に「GFR 60 mL/min/1.73㎡未満の状態が3ヶ月以上持続」とあるように、検査結果は、1回分の値だけでなく複数回分の値(経過)をみることが大事ですので、定期的に検査を受ける必要があることをご承知おきください。

今回のポイント

ご自身の腎臓の状態を知るために、

☆血液検査の結果では「推定糸球体濾過量(eGFR)」を確認する。

☆eGFR 60 mL/min/1.73㎡未満が3ヶ月以上続くと「慢性腎臓病(CKD)」である。

☆検査結果は「複数回分の値(経過)をみる」ことが大事である。

いかがでしたか?

今後、健康診断の結果を見るのが楽しみになったのではないでしょうか?

腎臓のコラムということで、今回は、血液検査の項目のうち、腎臓の機能を評価するための項目のみに絞って話をさせていただきましたが、検査項目には様々なものがあり、日頃、検査結果を手にした時には気になることがたくさんあると思います。腎臓に関係ないことでもかまいませんので、気になることがあれば、お気軽に最寄りの店舗にお立ち寄りください。

今回もお付き合いいただきありがとうございました。

参考

エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018

https://cdn.jsn.or.jp/data/CKD2018.pdf