薬剤師をより身近に

お薬や健康について

相談できるパートナーとして

腎臓⑥

- Category: 腎臓

- 2023.01.27

新年一発目ですが、お伝えしたいことがたくさんあってボリュームが多くなりそうですので、余談もなく本題に突入いたします(笑)。

今回からお話しする内容はCKDの「治療」についてです。そして今回は、治療の中でも「薬によって管理されるもの(薬物治療)」についてお話したいと思います。

これまでのコラムのおさらいにもなりますが、腎臓の働きは多岐に渡るため、腎臓が弱る(慢性腎臓病(CKD)が進行する)と体に様々な支障をきたします。そのため、これを回避するためにCKDの発症や進行の「予防」が行われます。そして、CKDの進行に伴い、症状があらわれた場合には、その状況をみながらCKDの「治療」が行われることになります。

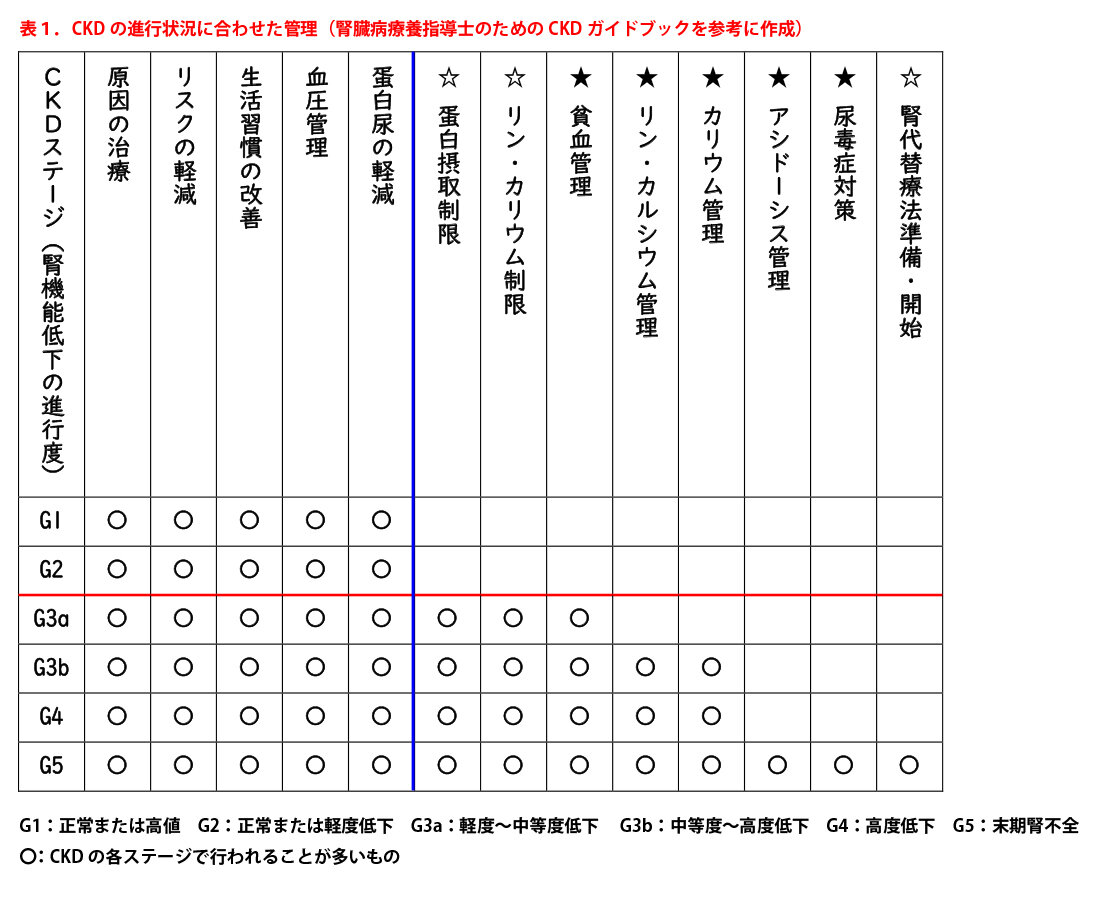

参考までに、表1にCKDの各ステージで行われる「予防」や「治療」の具体的内容について目安(あくまで目安)を示します。但し、CKDのステージがいくつになったら必ずこれをしないといけない、という厳密なものではありません。

表を見やすくするため、勝手に赤線と青線を引いてみました。

赤線は腎機能に区切りをつけたもので、線より上側は正常から軽度低下、下側は軽度~中等度以上の低下を示しています。また、青線はCKDの各ステージで行われる内容に区切りをつけたもので、線より左側が「予防」、右側が「治療」を示しています。

例えば赤線の上側、つまり腎機能が正常(G1)もしくは正常~軽度低下(G2)の方が行うべきは、主にCKDの「予防」であることが読み取れるとかと思います。この「予防」については、前回のコラムで取り上げていますので、必要あればそちらをご確認ください(前回、第5回コラムはこちら)。

①貧血管理

CKDが進行すると、赤血球をつくるために必要なエリスロポエチンというホルモンの分泌が不足し、貧血になります(このような貧血を腎性貧血といいます)。そこで、体外からエリスロポエチンを直接補充するエリスロポエチン製剤の注射や、貧血による酸素不足を感知して体内のエリスロポエチンを増やす低酸素誘導因子(HIF:ヒフ)※という物質の働きを間接的に強めるHIF-PH阻害剤という分類の飲み薬が用いられます。

エリスロポエチン製剤やHIF-PH阻害剤を投与しても貧血が改善しない場合、赤血球の材料である鉄が体内で不足しているケースもあり、そのときには鉄剤を投与(鉄分を補充)します。

※余談ですが、2019年にHIFの働きを解明した米国と英国の3人の研究者がノーベル生理学・医学賞を受賞したことは比較的記憶に新しいことかと思います。

エリスロポエチン製剤

ダルベポエチンアルファ(ネスプ®)、エポエチンベータペゴル(ミルセラ®)など

HIF-PH阻害剤

ロキサデュスタット(エベレンゾ®)、ダプロデュスタット(ダーブロック®)など

鉄剤

クエン酸第一鉄(フェロミア®)、硫酸鉄徐放錠(フェロ・グラデュメット®)など

②リン・カルシウム管理

我々の骨はリンとカルシウムが結合したリン酸カルシウムという成分からできています。そのため、腎臓が弱り、カルシウムの吸収を助けるビタミンDをうまく作れなくなると(第2回のコラムで、腎臓が骨づくりに関係することをぼんやりと述べていますので、そちらもご参考ください⇒第2回コラムはこちら)、骨は材料不足のために脆くなってしまいます。

カルシウムとともに骨の構成成分であるリンは、肉、卵、牛乳といったタンパク質を含む食品から多く摂取される成分です。リンは主に腎臓から体外に排泄されるため、腎臓が弱ると体内にたまり、血液中のリンが過剰になった状態(高リン血症)を起こしやすくなります。高リン血症となると、血液中でリンとカルシウム(骨だけでなく血液中にも存在しています)がくっついて骨を作り(石灰化)、血管が骨のように硬くなり、心血管病や死亡のリスクとなります。

このようなことから、リンとカルシウムの管理は大事です。リンについては、リン吸着薬という分類の薬を使ってコントロールします。カルシウムについては、その吸収を助けるビタミンD(製剤)や、体内でのカルシウム調節に関わる副甲状腺ホルモンの働きを調節するカルシミメティクスという分類の薬を使ってコントロールします。

リン吸着薬

沈降炭酸カルシウム(カルタン®)、スクロオキシ水酸化鉄(ピートル®)など

ビタミンD(製剤)

マキサカルシトール(オキサロール®)、カルシトリオール(ロカルトロール®)など

カルシミメティクス

エテルカルセチド(パーサビブ®)、エボカルセト(オルケディア®)など

③カリウム管理

カリウムは我々の体にとって欠かすことのできない栄養素の1つで、食事から摂取されます。過量なカリウムは腎臓を通って体外へと排泄され、体内のカリウム量のバランスが保たれています。

我々の体内においてカリウムは、そのほとんどが細胞の中に存在していて、細胞が活動するときに必要な電気信号を作ることで、筋肉を動かすことに関与しています。腎臓が悪くなると、カリウムの排泄がうまくいかず、高カリウム血症という状態になりやすくなります。高カリウム血症は、本来細胞の中に多いはずのカリウムが、細胞の外で多くなっている状態ですので、進行すると筋肉を動かしにくくなり、脱力といった症状があらわれます。例えば、心臓は筋肉の塊ですので、高カリウム血症がさらに進行すると、心臓が動かなくなってしまい大変危険です。そのため、カリウムの管理は非常に重要となります。この管理には、カリウム吸着剤という分類の薬が用いられます。

カリウム吸着剤

ポリスチレンスルホン酸カルシウム(カリメート®)、

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム(ロケルマ®)など

④アシドーシス管理

第1回コラムで述べましたが(第1回コラムはこちら)、腎臓は「酸」を排泄するはたらきを担っています。本来、我々の血液は弱アルカリ性に保たれていますが、腎臓が弱ると、酸を排泄できなくなることで酸性に傾いてしまいます。この血液が酸性に傾いた状態を「アシドーシス」といいます。これを管理するためには、「酸」を「アルカリ」で中和すればよく、アルカリ化療法剤という分類の薬が用いられます。

アルカリ化療法剤

炭酸水素ナトリウム、クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム(ウラリット®)など

※炭酸水素ナトリウムは別名「重曹」、主婦の強い味方(?)です。クエン酸という言葉も食器用洗剤でよく目にしますので、親近感がわきますね。(大丈夫だとは思いますが)腎臓が悪くなったからといって、食器用洗剤を飲んだりしないでくださいネ!!

⑤尿毒症対策

腎臓が弱ると体内の老廃物を体の外に出しにくくなりますが、老廃物の中には、尿毒症物質と呼ばれる物質が含まれていて、その蓄積は心臓、消化器、脳神経などにさまざまな障害を起こす可能性があります。この尿毒症物質を吸着して体内から除去するために活性吸着炭の飲み薬が用いられます(原理的には炭の消臭剤がニオイの元を吸着するのと同じです)。

活性吸着炭

クレメジン®、メルクメジン®など

★ニューヒーロー現る!!★

数年前まで、CKDの進行を抑える薬はなく、腎臓病の薬物治療といえば、腎臓が弱ることで失われた機能を補い、症状を和らげることがメインでした(ここまで述べてきた①から⑤が該当します)。

しかし近年、SGLT2阻害薬という分類の薬のいくつかにおいて、CKDの進行を抑えることが確認され、治療の選択肢は広がってきています。

今後も新しいタイプのCKD治療薬が開発されることを期待しています!!

CKDの進行を抑えることが確認されたSGLT2阻害薬

ダパグリフロジン(フォシーガ®)、カナグリフロジン(カナグル®)

今回のポイント

☆CKDでは、その進行により様々な症状が出現するが、それぞれに合った薬によって管理することが可能である。

(もちろん、薬で管理できるから腎臓が悪くなってもいいということではありません!)

☆近年、CKDの進行を抑える薬も開発され、治療の選択肢は広がっている。

しかしながら、適切な治療を継続していても腎臓が悪くなり、お薬だけでは対応しきれなくなることもあります。そうなったときの選択肢として、表1に示しました「腎代替療法」なるものがあります。次回は、この「腎代替療法」について紹介したいと思います!!

私が勤めている"やまうち薬局相生町店"では、腎代替療法の1つである「血液透析」を受けている患者さんの処方箋を多く応需しています。「血液透析」について知りたい方、ぜひ当薬局にお越しください!